WEG DER LIEBE / SENTIERO DELL AMORE, Millstätter See Tourismus, Millstatt, AT

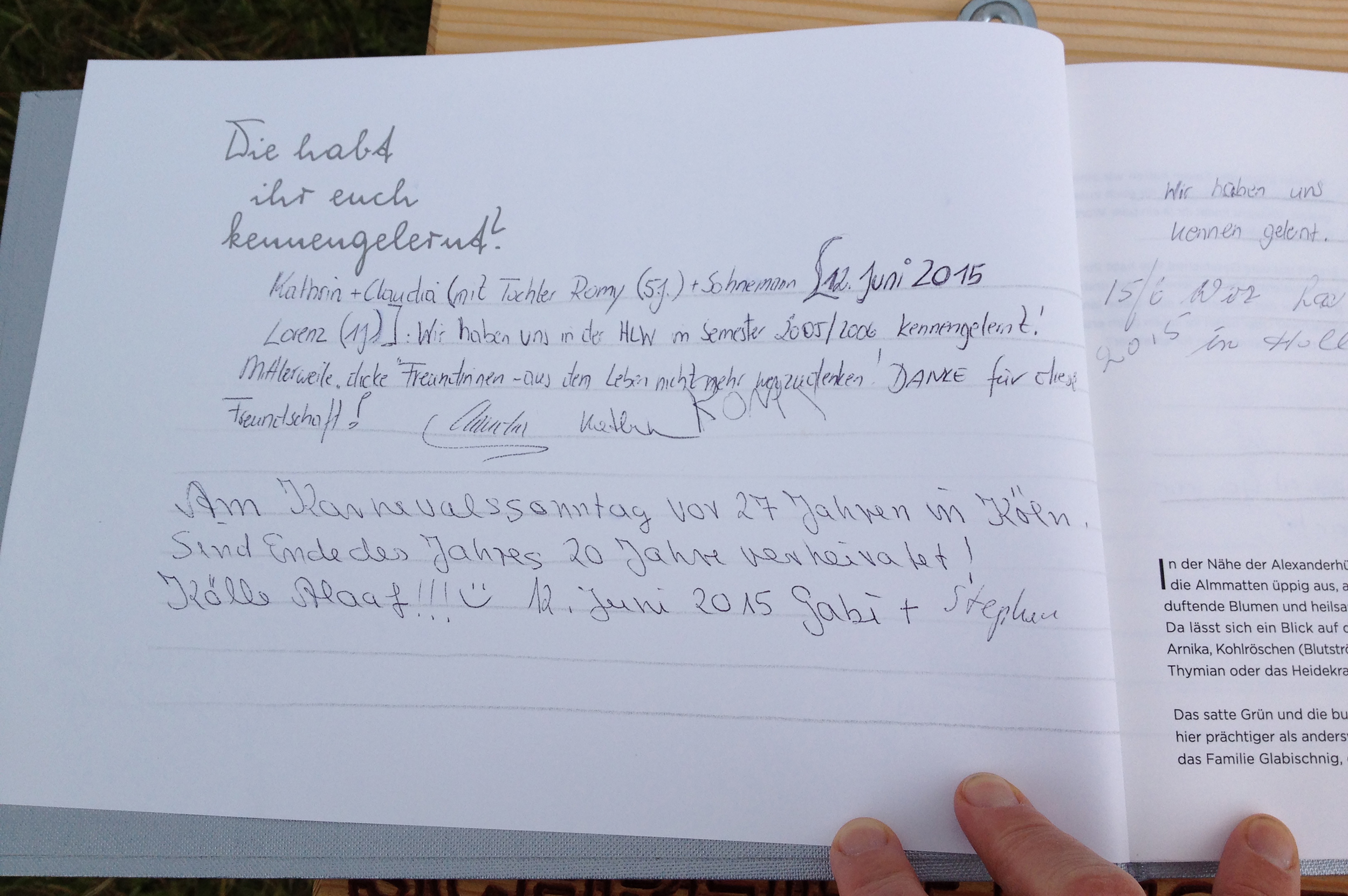

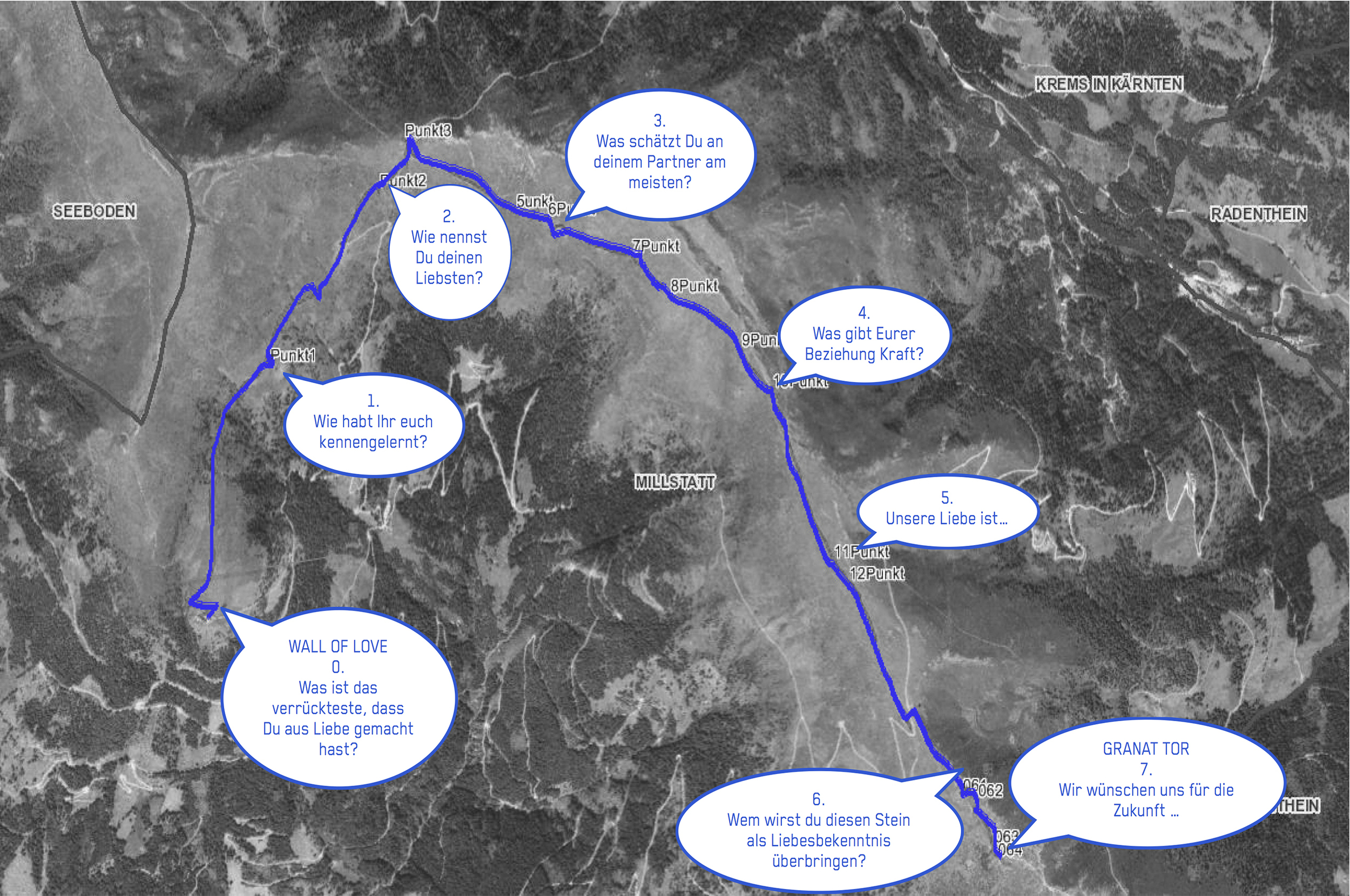

In sieben verschiedenen Stationen entlang des Weges werden ortsspezifische Installationen geschaffen. Bei allen Stationen steht ein Buch im Zentrum. Die Bücher sind dabei als hybrid aus Gäste-, Hütten-, Gipfelbuch auf der einen Seite und einer Sammlung aus Geschichten und Gedichten zum Thema Liebe und Partnerschaft auf der anderen Seite konzipiert. Das heisst, die Gäste werden aufgefordert selbst Eintragungen, Widmungen und Liebesbekenntnise in die Bücher zu schreiben. Gleichzeitig werden in gedruckten Texten Inhalte vermittelt. Dabei können ortsbezogen z.B. Verweis und Kontextualisierung einer speziellen Aussicht, Fundstelle von Granatsteinen und Liebesgeschichten dazu beschrieben werden. Ebenso können aber auch unterschiedliche Aspekte der Marke und ihre historischen Identitäts- und Kompetenzstränge kommuniziert werden.

Die Fragen auf dem Weg:

Was ist das Verrückteste, das du aus Liebe gemacht hast?

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Wie nennst du deinen Liebsten?

Was schätzt du an deinem Partner am meisten?

Was gibt eurer Beziehung Kraft?

Unsere Liebe ist…

Wem wirst du diesen Stein als Liebesbekenntnis überbringen?

Wir wünschen uns für die Zukunft …

Die von den Besuchern in den Büchern gemachten Einträge werden auf einer interaktiven Platform abgebildet und entwickeln dort ein dynamisches Eigenleben (Kommentare, Likes, Wettbewerb mit den beliebtesten Beiträgen, Diskurs zu den Themen). Die so entstehenden Inhalte kann im Nachhinein in der Kommunikation der Tourismusorganisation Verwendung finden.

"Die Wanderer schreiben ihre eigene Geschichte"

Das partizipativ angelegte Konzept des Wegs verbindet somit innovativ den real- mit dem virtuellen Raum. Mit diesem Konzept generieren wir keine Bilder oder Meinungen, sondern Fragen den Besucher danach. So verrennen wir uns nicht in Klischees und sprechen trotzdem ein breites Publikum an. Die Installationen wurden nicht nur kostengünstig realisiert, sondern wurde auch durch die Reduktion auf Sitzbänke der tendenziellen Übermöblierung und Überinszenierung des Berges entgegengewirkt.

Link zum Konzept / Medienbericht: Kleine Zeitung