Museum altes Zeughaus Solothurn, Neue Dauerausstellung, Eröffnung 17.6.2016

Museum altes Zeughaus Solothurn, Neue Dauerausstellung, Eröffnung 17.6.2016

Unsere Dauerausstellung hat eine eigene Webseite bekommen. Gut nutzbar zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs.

Für die Dauerausstellung im Museum Altes Zeughaus haben wir eine Doku gedreht. Dafür wurden mit viel Schall und Rauch Schusswaffen aus dem 17. Jahrhundert abgefeuert.

Museum altes Zeughaus Solothurn, Neue Dauerausstellung, Eröffnung 18.6.2016

Link zur Projekt-Dokumentation

NEUGESTALTUNG DAUERAUSSTELLUNG

2010 führte das Amt für Kultur und Sport des Kanton Solothurns einen Studienauftrag durch mit dem Ziel, das passende Gestalterbüro für die Planung der neuen Dauerausstellung zu finden. Der Regierungsrat hiess den Vorschlag des Beurteilungsgremiums gut, den Zuschlag dem Szenografiebüro element GmbH zu geben. Parallel dazu veranstaltete das Kantonale Hochbauamt einen selektiven Projektwettbewerb für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes. Das Siegerprojekt von Edelmann Krell Architekten aus Zürich wurde 2010 gutgeheissen.

„Als kulturhistorisches Themenmuseum mit Schwerpunkt Wehrgeschichte ist das MAZ Ort des Dialogs und der Reflexion mit einem breiten Publikum zum Thema «Konflikte und deren Lösungsansätze». Im Zentrum steht die immer wiederkehrende Frage, wie Menschen mit Konflikten umgingen (Waffengewalt, Diplomatie, Unterwerfung, gewaltloser Widerstand) und was die verschiedenen Konfliktarten für die beteiligten Personen in der jeweiligen Epoche für Folgen hatten.“

Die neue Dauerausstellung besteht aus einem Prolog sowie aus drei thematischen Ausstellungsteilen:

0. Prolog: Konfrontationszone im EG, Geschützinstallation

1. Reflexion zu “Konflikte und ihre Lösungsansätze“

In drei semipermanenten Kabinen werden die Themen Konflikt, Krieg und Frieden aus historischer Sicht beleuchtet und die Reflexion zu diesen Themen angeregt.

2. Kulturhistorischer Teil, Schwerpunkt Soldwesen und Wehrwesen (15.-18. Jh.), ausgehend von Solothurn

Leitobjekte sind die Harnischsammlung, die Inszenierung der Tagsatzung von Stans und die Burgunderbeute. Das Vermitteln von historischen Hintergründen steht im Zentrum.

3. Schaudepot

Zeughausartig inszeniertes Schaudepot zur Waffen-- und Kriegstechnik, das sich im EG und 1. OG der Westwand entlang zieht. Die Masse wird technikgeschichtlich kontextualisiert.

Die Ausstellungsteile können je nach Interesse auf fünf verschiedenen Ebenen erfahren werden. Diese erstrecken sich über das ganze Haus und verbinden die Geschichte des 400--jährigen Gebäudes mit der Sammlung:

ZEUGHAUS EBENE 1: staunen und berühren (im Plan in Rot)

Das klassische Zeughaus (primäres Erlebnis). Hierzu gehören alle Massenpräsentationen (Geschütze, Handwaffen, Harnischsammlung) sowie die Hands--On--Installationen.

ZEUGHAUS PLUS: hören und entdecken (im Plan in Gelb)

Der Zeugwart erzählt in Hörstationen die Geschichte des Hauses mit Bezugnahme auf die Stadt Solothurn.

ZEUGHAUS EBENE 2: bewundern und erfahren (im Plan in Grün)

Hierzu gehören die wertvollen Objekte, welche nicht in erster Linie „zeughaustypisch“ sind, jedoch historisch wichtig und typisch für das Solothurner Zeughaus (Burgunderbeute, Tagsatzung, Zeughausjoggeli).

KRITISCHE KONTEXTUALISIERUNG: denken und reflektieren (im Plan in Blau)

Einzelne Exponate verweisen auf übergeordnete Fragestellungen und werden so emotional und intellektuell erfahrbar. Angestrebt wird eine Auseinandersetzung des Besuchenden mit dem Thema „Konflikte und ihre Lösungsansätze“.

EXPERTENRUNDGANG: vertiefen und wissen (im Plan in Hellblau)

Auf Anfrage am Empfang können mobile Tablets mit Zugang zum digitalen Gesamtinventar MAZ bezogen werden. Auf diesem Weg sind die mit Nummern markierten Objekte sowie deren technische Daten einzeln abrufbar.

Das Erdgeschoss ist in zwei Teilbereiche unterteilt: Ein Fünftel ist Empfangsbereich - eine öffentliche, neutrale Zone, in der Empfang, Garderobe, Shop und Café untergebracht sind. Die restlichen vier Fünftel dienen als Ausstellungsraum. Vor dem Schaudepot besteht die Möglichkeit, grössere Veranstaltungen durchzuführen.

Atmosphärisch bleibt das Erdgeschoss als Geschützhalle erhalten. Die Ausstellungsgestaltung ist geprägt von einer Installation mit Geschützen aus der Sammlung des MAZ (17.--19. Jahrhundert), dem Wengi-Bild und einer Installation an der Decke.

An der westlichen Raumwand entlang erstreckt sich ein technikgeschichtliches Schaudepot, eine typologisch angeordnete Massenpräsentation der Waffensammlung.

Die Geschütze im Erdgeschoss sind in zwei Reihen im Spalier aufgestellt. Die Besuchenden werden beim Gang durch die Ausstellung in diesem räumlich bedrohenden Moment direkt mit der Brutalität der Geschütze konfrontiert und somit für die Thematik von Waffengewalt und deren Folgen sensibilisiert. Der Bedrohung durch die Geschütze wird das Wengi-Bild als Symbol für eine gewaltlose Lösungsstrategie gegenübergestellt. Von der Decke hängen Namen von Personen, die sich ebenfalls für die Lösung von Konflikten ohne Gewalt eingesetzt haben. Die Namen und Taten der Personen werden in einer interaktiven Installation erklärt.

Die Munition ist jeweils zusammen mit dem entsprechenden Geschütz ausgestellt. Zahlen und Fakten werden auf Tafeln vermittelt.

Dieser Massenspeicher der Waffengattungen beginnt im Erdgeschoss und zieht sich bis ins erste Obergeschoss. Die Installation soll den Depotcharakter des Zeughauses unterstreichen und die einzigartige Sammlung auf einen Blick wahrnehmbar machen. Anhand der darin präsentierten Waffen vom 16. Jahrhundert bis 1874 (kant. Miliz wird eidgenössisch) werden waffen-- und kriegstechnische Entwicklungsschritte erklärt. Die Kontextualisierung über Text und Bild geschieht auf einer dem Schaudepot vorgelagerten Brüstung. Aus der Distanz erscheint das Schaudepot als grosszügige Massenpräsentation entlang der westlichen Raumwand. Die Waffentypen werden in Blöcken typologisch angeordnet präsentiert. Den Blöcken vorgelagert sind Objekte, anhand derer die technischen Besonderheiten und wichtige Innovationsschritte der jeweiligen Waffentypen gezeigt werden.

Schaudepot im Erdgeschoss

Ausschnitt Schaudepot im 1. Obergeschoss

Bemusterung Schaudepot mit Brüstungsmodell

Auf Anfrage bekommen Besuchende beim Empfang ein Tablet, welches den mobilen Zugang zum digitalen Gesamtinventar des MAZ ermöglicht. Exponate der Massenpräsentationen sind mit der MAZ--Inventarnummer beschriftet und können über das Tablet aufgerufen werden. Auf diese Weise können sich Interessierte über technische Details zu den einzelnen Objekten informieren.

In allen Geschossen sind Objekte exklusiv „zum Berühren“ ausgestellt: Jeder Besuchende soll die Möglichkeit haben, Exemplare verschiedener Objektgattungen in die Hände zu nehmen (z.B. Zweihänder, Kanonenkugel) oder anzuziehen (z.B. Rüstung und Kettenhemd), um deren Gewicht, Material und Konstruktion zu begreifen. Die direkte Nähe zum Objekt soll den Besuchenden emotional berühren und ihn für den Umgang mit Kriegswaffen sensibilisieren. Die Hands--On gehören thematisch zum Schaudepot, sind räumlich jedoch losgelöst und als Interaktionsstationen klar erkennbar ausformuliert.

Der Ausstellungsteil Reflexion zu „Konflikte und ihre Lösungsansätze“, wird im 1. OG durch drei klar definierte Kabinen gebildet. In den Kabinen werden die Themen Konflikt, Krieg und Frieden aus historischer Sicht beleuchtet und die Reflexion zu diesen Themen angeregt.

Durchbrüche in der Aussenwand geben den Blick auf einzelne Objekte frei und locken die Besuchenden ins Innere. Die neu eingeführte Achse verläuft im rechten Winkel zur Ostfassade und schafft so eine übersichtliche und grosszügige Eingangssituation. Die verspiegelten Oberflächen der Kabinen lassen ein dialogisches Verhältnis zwischen Raum und Besuchenden entstehen. Der imposante Raumeindruck des Zeughausgeschosses bleibt trotz der Installation erhalten.

Die Inhalte und Themen der einzelnen Kabinen überlagern sich auf der Spiegelbildebene mit der historischen Bausubstanz. Dabei tritt die Wahrnehmung der äusseren Kabinenarchitektur in den Hintergrund und schafft räumlich eine Atmosphäre für Reflexion.

Analog dem Erdgeschoss ist an der westlichen Raumwand über die gesamte Raumlänge die Fortsetzung des Schaudepots mit Hands--On--Stationen installiert.

Ein Teil des 1. Obergeschosses ist für Vermittlungsprogramme bzw. museumspädagogische Aktivitäten reserviert.

In den Themenkabinen wird beleuchtet, in welchen Spannungsfeldern sich Solothurn und die eidgenössischen Orte in der Frühen Neuzeit und im Ancien Régime bewegten und wie sie es schafften, sich aus den grossen europäischen Kriegen herauszuhalten. Thematisiert wird auch, wie innerhalb der Eidgenossenschaft Konflikte geschlichtet wurden und der Frieden gesichert wurde. Dass dies aber nicht immer gelang, es Kriege unter den Orten gab und die Orte auch von den grossen europäischen Kriegen betroffen waren, soll ebenfalls aufgezeigt werden.

Die Kabinen bilden einen Raum im Raum, in welchem die Besuchenden ausgehend von der historischen Perspektive angeregt werden, über Konflikte und ihre Lösungsansätze nachzudenken. In jeder der drei Kabinen gibt es eine interaktive bzw. partizipatorische Station.

Die Kabinen sind semipermanent gestaltet: die Vitrinen befinden sich in den Kabinenwänden und sind sowohl innen wie vereinzelt auch aussen angeordnet. Die Gestaltung der Räume nimmt die Themen Konflikte, Krieg und Frieden atmosphärisch auf (Böden, Wände).

Frieden

Konflikt

Krieg

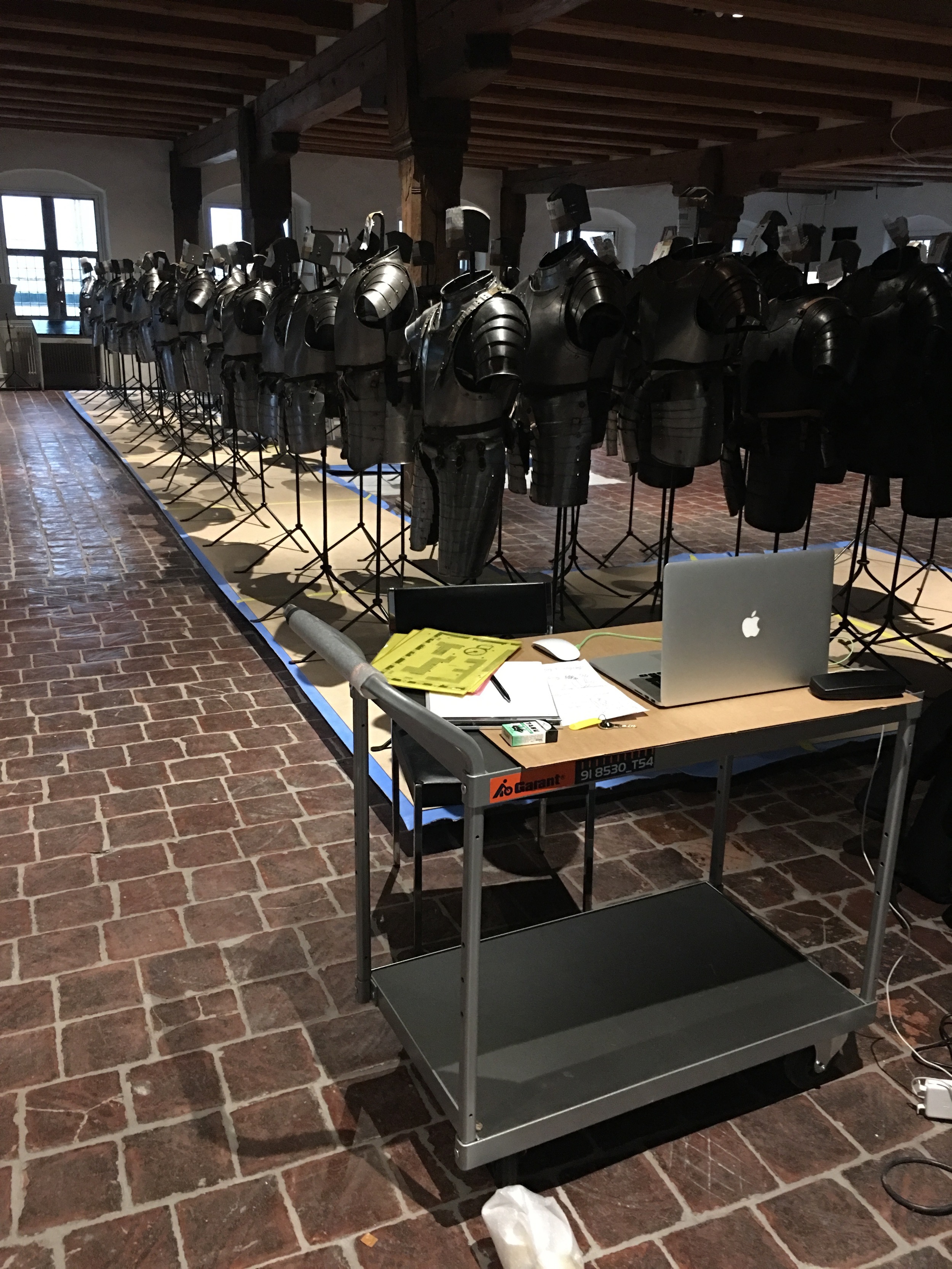

Im historischen „Rüstsaal“ ist der Name Programm: Eine raumbestimmende Massenpräsentation der Harnischsammlung dient als Kulisse für eine Vielzahl von Geschichten Solothurns aus der Frühen Neuzeit und der Zeit des Ancien Régime.

Die Besuchenden schreiten durch ein Heer von Harnischen und können in Themennischen mehr über die Söldner und ihren Alltag sowie das Wehrwesen des Stadtstaates Solothurn erfahren. Von der namenlosen Masse der Fusssoldaten heben sich die Akteure ab, welche das Soldgeschäft in den Händen hielten. Diese stehen als historische Figuren aus der Solothurner Geschichte (z.B. Balthasar von Grissach, Hans Jakob vom Staal d.Ä und d.J., Wilhelm Frölich und Wilhelm Tugginer) für Aspekte des Soldgeschäfts: für Gewinn und Konkurs, für Diplomatie und Kritik, für die Bedeutung der verwandtschaftlichen Beziehungen. Hier finden die im 19. Jahrhundert angefertigten Figurinen gewissermassen als nostalgisch-emotionale Objekte teilweise wieder ihren Platz in der Ausstellung und ergänzen so die Tagsatzung von Stans.

Die anonyme Masse repräsentiert die solothurnischen und eidgenössischen Söldner, welche über Jahrhunderte für Geld auf den europäischen Schlachtfeldern gekämpft haben. Innerhalb der Masseninstallation gibt es vier Themennischen, welche sich mit der Thematik aus der Perspektive der Soldaten beschäftigt (Herkunft und Motivation, Daheim, Weg ins Feld - Weg vom Feld zurück, Gefahren). Durch vereinzelt eingesetzte Sprechblasen wird auf den Söldner als Mensch verwiesen.

Den einzelnen „Persönlichkeiten“ kann der Besuchende von Angesicht zu Angesicht begegnen. Anhand ihrer spezifischen Geschichte werden die gesellschaftlichen Gegebenheiten der Stadtrepublik Solothurn aufgezeigt (Familienunternehmung, Verhandeln, Krieg als Business).

Integriert in die Harnischinstallation wird das Thema „Wehrwesen“. Das Zeughaus war sichtbares Zeichen der Wehrhaftigkeit des Stadtstaates Solothurn, und die im Zeughaus aufbewahrten Waffen und Harnische dienten nicht nur zur Ausrüstung der Söldner, sondern auch der Ausstattung der Milizionäre.

Die Tagsatzungsgruppe bildet den Auftakt zum Rüstsaal. Beim Betreten des Raums erblickt der Besuchende als erstes diese bedeutende museale Installation aus der Biedermeierzeit. Die Szenerie mit ihren Figurinen wird begehbar gemacht. Die Besuchenden begegnen den Protagonisten von 1481 auf Augenhöhe. Vom Zeugwart erfahren sie mehr über das dargestellte Ereignis und seine Bedeutung für Solothurn.

In der nordöstlichen Raumecke des 2.OG werden die wertvolle Burgunderbeute sowie das Juliusbanner ausgestellt. Sie stehen im Zusammenhang mit der Akteurs-Gruppe „Krieg als Business“. Diese Gruppe zeigt, was die Soldunternehmer im Krieg gewinnen, aber auch verlieren konnten: Macht, Ehre, Reichtum. Der Einfall des Tageslichts wird reduziert, damit die prunkvollen Textilien vor UV--Licht geschützt und im richtigen Scheinwerferlicht angemessen präsentiert werden können.

Die fiktive Figur „Zeugwart“ begleitet die Besuchenden des MAZ durch das ganze Haus, indem sie über alle Stockwerke verteilt die Geschichte des Gebäudes erzählt. Dabei wird unter anderem die Lage des Hauses inmitten der Solothurner Altstadt, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und dem Ambassadorenhof thematisiert. Im 2. Obergeschoss ermöglichen Hörstationen in den Fensternischen einen Ausblick auf diese Gebäude und den Zeughausplatz. Der Zeugwart tritt als Erzähler auf, wobei seine Erinnerungen real und durch atmosphärische, szenische Geräuschkulissen ergänzt werden.

Oder wie aus der Anfrage zur Gestaltung einer Ausstellung eine crossmediales Storytelling Projekt wurde.

Wir sind momentan ganz hingerissen von der Entwicklung des Projekts mit dem RGZM in Mainz. Anstatt dem Museum auf das Briefing zur Ausstellungsgestaltung nur einen Vorschlag zur Kommunikation im Raum zu liefern, präsentieren wir eine Kommunikationskampagne, welche viele verschiedene Kanäle verknüpft. Dazu haben wir die historische Figur des jungen Merowinger Königs in die Gegenwart geholt und arbeiten mit den gestalterisch-konzeptionellen Potenzialen aus dieser Transformation. Dank der grossen Offenheit, Flexibilität und Enthusiasmus des Kunden werden nun trotz beachtlichem Zeit- und Kostendruck sehr spannende Experimente umgesetzt. Hier ein Einblick in die Entwicklung des Projekts.

Kunde:

Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz / Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie

Eröffnung: 6. November 2015

Aufgabe:

Intervention „Codes der Macht” in die bestehende Dauerausstellung „frühes Mittelalter“

Einführung:

Täglich begegnen uns verschlüsselte und offensichtliche Botschaften der Macht, die unser Handeln beeinflussen sollen, auf dass wir die Entscheider unserer Zeit beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Schon im Jahr 482 n. Chr. wusste ein junger Thronfolger in Gallien diese „Codes der Macht“ zu benutzen: Beim Begräbnis seines Vaters – dem Frankenkönig Childerich – sendete der sechszehnjährige Chlodwig gezielt Botschaften aus, um alle für seine Machtlegitimation wichtigen Zielgruppen zu lenken, hinter sich zu vereinen und sich dadurch seine Thronfolge zu sichern. Wie Archäologinnen und Archäologen die Symbolkraft der Grabbeigaben und damit die Inszenierung des Begräbnisses als Machtdemonstration entschlüsselt haben, erleben Sie in dieser Ausstellung.

These:

Chlodwig entwickelt im Jahre 482 eine ausgefeilte Kommunikationsstrategie um seinen Machtanspruch zu Legitimieren. Die Objekte der Grabanlagen seines Vaters Childerich in Tournai bieten ein Einblick in die Sprache der Macht in dieser Zeit.

Damals wie heute scheinen öffentliche, medienwirksame Inszenierung sowie die Kontrolle und Einflussnahme über deren Berichterstattungen wichtig zur Machtentfaltung. Dementsprechend sind präzise orchestrierte Medien-Kampagnen entscheidende Werkzeug zur Legitimierung von Machtansprüchen. Die gefundenen archäologischen Insignien und Machtsymbole entfalten Ihre kommunikative Funktion nur durch eine entsprechende Inszenierung und die Instrumentalisierung als Informationsträger. Bei der Codierung von Machtansprüchen in denen zeitgenössischen Kommunikationgesellschaften haben Objekte nicht mehr die zentrale Funktion. So wird zum Beispiel je nach sozioökonomischem Status die offene Zurschaustellung von Macht bewusst vermieden. Auch in der politischen Kommunikation wird der explizite Verweis auf die eigene Macht weitgehend vermieden. Wahre Macht wird heutzutage oft versteckt. Anstelle von direkter Machtdemonstration wird heute die Meinungsbildung mittels Massenmedien intensiv beeinflusst.

Konzept:

Wir entwickeln in den nächsten Monaten eine Kampagne für Chlodwig mit dem Ziel innen- und aussenpolitisch möglichst nachhaltige Unterstützung für seine Nachfolge als Machthaber des todkranken Vaters Childerich zu generieren. Durch die vergleichende Darstellung von Inszenierung, Insignien und Ritualen der Machtrepräsentation soll beim Besucher ein Bewusstsein für die Veränderungen und die Konstanten in der Codierung von Macht entstehen. Eine Wahrnehmungschärfung für Mechanismen der Machtdarstellung wird angeregt.

Umsetzung:

Eine Multimediale Wahlkampagne wird entwickelt und im Vorfeld der Ausstellungseröffnung bespielt. Dabei werden mit Schauspielern Szenen gespielt, in welchen die archäologischen Objekte und Insignien eine zentrale Rolle spielen. Die jeweiligen Settings und Kostüme spielen in der Gegenwart. Das Drehbuch und die textlichen Inhalte verweisen auf historische Gegebenheiten.

Vermittlungsstrategie:

Mit dem vorgeschlagenen multimedialen Storytellingmodell entsteht die Möglichkeit die Besucher in der Sprache ihrer Alltagswelt anzusprechen. Erst auf Grundlage dieses niederschwellingen Zugangs ist dann die Vermittlung von Erkenntnissen aus der wissenschaftlicher Forschung und die Darstellung der gesellschaftlichen Relevanz dieser möglich. Mit dem Einsatz einer jugendaffinen Bildsprache und der Kommunikation in den von der jüngeren Menschen bevorzugten Medien, werden neue Besuchergruppen erschlossen.

Virtueller und physischer Raum:

Das vorgeschlagene Konzept verbindet interaktive Medien wie einen Blog und Aktivitäten in sozialen Medien im virtuellen Raum mit einer Intervention im physischen Raum. Die transmediale Ansatz stärkt dabei die themenbezogene Präsenz des RGZM als Meinungsführerin und präsentiert die Institution als innovativer Vermittler von archäologischer Forschung.

1. Enfilade

Enfilade im kurfürstlichen Schloss

Die klassische perspektivische Inszenierung wird neu interpretieret und mit dem Hauptmotiv der Intervention besetzt.

2. Preshow

Die Ansprache mit der zeitgenössischen Bildsprache der Medienkampagne holt den Besucher in der alltäglichen Gegenwart ab.

3. Mainshow

Die geordnete, regelmässige orthogonale Struktur der Architektur des Schlosses und der bestehenden Dauerausstellung löst sich auf. Unsicherheit, Entgrenzung, Krise und Zerfall werden durch eine dynamische, dekonstruktivistische räumliche Konfiguration umgesetzt.

Die archäologischen Objekte sind von der Bildwelt der Medienkampagne eingebettet. Die Kontextualiesierung der Objekte findet in diesem Bereich statt.

4. Abbinder

In einer partizipativ Angelegten Installation wird der Besucher nochmals zur Reflexion mit der Vergangenheit angeregt und direkt involviert.

Auf Tafeln werden Fragen zum Thema Macht gestellt. Die Antworten von Hand auf die Tafeln geschrieben und im Raum aufgehängt.

Beispiele von Fragen:

„Was ist Ihr Machtinstrument?“

„Wie zeigen Sie Macht?“

„Über wen oder was haben Sie Macht?“

„Wer oder was hat macht über Sie?“

„Wie definieren Sie Statussymbole?“

„Ist Geld haben Macht?“

„Wann akzeptieren Sie Fremdbestimmung?“

Sprache und Sprachvielfalt als grenzüberschreitende und vermittelnde Elemente einer einzigarti- gen kulturellen Vielfalt der Region.

Unser Projekt stellt die grenzüberschreitende kulturelle Vielfalt der Region in den Mittelpunkt. Da- bei wird mit Sprache als kultureller Träger und Vermittler in verschiednen Formen gearbeitet. Sprache verbindet über Grenzen hinweg und ermöglicht die Begegnung mit Menschen und Kulturen. Die Verschmelzung von slowenisch- und deutsch-kärntnerischer Kultur ist nebst dem wärmsten See Europas das Alleinstellungsmerkmal der Region. Dieses Gegebenheit bietet ein grosses Potential für die zukünftige Positionierung der Destination Klopeiner See. Dabei können mit dem Thema Sprache alle für den Kulturtourismus wesentlichen Aspekte der kulturellen Produktion vermittelt werden. Die vorhandenen Kompetenzen der Region in den Bereichen Literatur, bildende Kunst, Musik und Kulinarik können mit dem Medium der Sprache, insbesondere mit Mehrsprachigkeit verknüpft werden.

Um diese zukünftige kulturelle Zentrumsfunktion zu etablieren braucht es einen zentralen Platz als Ort der Begegnung und Projektions äche zur Zelebrierung der sprachlichen Vielfalt in Seelach. In- haltlich wird auf dem Platz der Sprache auf vielfältige Weise inszeniert mit dem Ziel Begegnungen zu ermöglichen und zu fördern.

Der Platz erhält ein ikonenhaftes Dach, welches identitätsstiftend das Thema Sprache manifestiert und bildkräftig inszeniert. Der aus der Dachhaut ausgeschnittene deutsch-slowenische Text han- delt von der Begegnung verschiedener Kulturen.

„ ... Marc war die ganze Zeit am Hüpfen zwischen den Schatten-Buchstaben hindurch ...“

Susanne A. / München / Mutter von 3 Kinder / Familienferien

Auf und um dem Platz der Sprache sollen in Zukunft verschiedene Aktivitäten statt nden, welche die Leitfunktion der Destination als kulturelles Zentrum stärken. Alle Aktivitäten und Installationen sind so codiert, dass sie, je nach Zugang des Betrachters, niederschwellig spielerisch oder aber intellektuell und kulturell anspruchsvoll wahrgenommen werden können. Es können damit auch neue Zielgruppen angesprochen werden.

„ ... und da war dieser schräge Typ, der auf deutsch und slowenisch Poetry Slam gemacht hat. Echt cool!....“

Roger M. / Ulm / Webdesigner / Besuch beim Festival der Sprache am Klopeiner See auf dem Weg nach Venedig zur Biennale

„ ... Hallo Schatz, wie du auf dem Foto siehst, bin ich hier grad auf dem Platz der Sprache am Klopeiner See. Unheimlich inspirierend diese Texte. Da müssen wir unbedingt nächstes Jahr zusammen hin! ...“

Werner M. / Wien / Programmierer / war mit seinen Bike-Freunden auf einer Tour

Der Platz ist mit einer bedachten multifunktionalen Bühne ausgestattet, welche für Konzerte, Film- vorführungen und andere kulturelle Openair-Veranstaltungen zum Thema Sprache genutzt werden kann. Als Leitveranstaltung ist das Festival der Sprachen auf dem Platz angedacht.

Durch die Verlagerung des Bauernmarkts auf den Platz werden die ortstypischen kulinarischen Produkte ins Zentrum von Seelach gebracht. Dies wiederum gibt der umliegenden Gastronomie die Möglichkeit ihr Angebot vermehrt auf lokale Werte zu beziehen.

„ ... Vom Dach her el der Schattenwurf des Textes auf die Bauernstände und verwandelte den ganzen Markt in eine poetische Landschaft ...“

Ulrike K. / Theaterkritikerin / Köln / geniest ein paar ruhige Tage vor dem Festival der Sprachen

Der Platz wird von neuen Gebäuden begrenzt, in welchen für die zukünftige Bespielung wichtige Betriebe, wie die Tourismus-Information und das Café Reichmann, beherbergt sind. Hinter dem Platz entsteht eine mit Geschäften gesäumte Fussgängerpassage, welche die belebte Achse der Promenade abschliesst und eine Verbindung zum Park schafft.

Die Westuferstrasse vom Kreisverkehr bis Seeweg / Seepromenade soll grossräumig als Sha- red Space aufgewertet werden. Mit einem einheitlichen Belag wird die Zone gekennzeichnet. Raumgreifende Interventionen, wie der Belagswechsel und die mittigen Platanenreihe entlang der Westuferstrasse, wirken identitätsstiftend und zugleich verkehrsberuhigend. Die Aufweitung der Westuferstrasse im südlichen Bereich ermöglicht eine Attraktivierung der Strasse und die Etablie- rung einer Verlängerung der Seepromenade gegen Süden hin. Entlang der Strassenfassade des Hotel Sonne werden Markengeschäfte angesiedelt.

„ ... Angela und ich haben natürlich ein Sel e mit dem Gedicht-Dach im Hintergrund gemacht...“

Brigitte B. / Augsburg / Studentin / Besuch bei den pensionierten Grosseltern, wohnhaft in Seelach

So wie der Platz die Stärkung des Kompetenzbereichs Kultur der Destination thematisiert, stellt der Park die Landschaft ins Zentrum. Dabei werden die vorgefundenen landschaftlichen Potentiale reaktiviert und neu interpretiert. So bietet der bestehende alte Baumbestand eine ideale Grund- struktur für einen kleinen Kurpark. Der Klopeinbach wird renaturiert und das Element Wasser erfahrbar gemacht.

„ ... ich liebe es, hier auf dieser Bank den Bach rauschen zu hören...“

Maya H. / St. Kanzain / Köchin im eigenen Restaurant, während der Mittagspause im Park

„ ... Hier kann ich die Kinder auch mal am Bach spielen lassen....“

Vera M.. / Göttingen / Mutter / während eines Familienurlaubs

„ ... Das Gedicht im Dach hat bei mir schon viele schöne Erinnerungen hervorgebracht...“

Vlad I. / Seelach / Pensionierter Lehrer / während seinem täglichen Spaziergang

„ .... an den Chorauftritt im Parkpavillon erinnere ich mich besonders gut...“

Silvia K. / Rennweg / Kindergärtnerin / während der Internationalen Chortagen

„ ... die angenehme Kühle unter den Weinreben schätze ich sehr...“

Gustav K. / Seelach / Rentner / Neuzuzüger

Ein Dach bietet auch hier Beschattung und Witterungsschutz und lädt zur kontemplativen Naturbe- trachtung ein. Die Dimensionierung ist gegenüber dem Dach auf dem Platz wesentlich reduzierter, die Struktur ist mit Reben berankt. Der Text in der Dachhaut handelt von Begegnungen mit der Landschaft.

Die Gestaltung und Materialisierung des Dachs sind der des Platzes verwandt. So wird eine dialo- gische Bezug von Platz und Kultur auf der einen sowie Park und Landschaft auf der anderen Seite entwickelt.

„ ... Adria? Das war Gestern. Heute wollen wir Kultur. Da stelle ich mir mehr vor als Liegestühle und Pizza. Die Region haben wir neu entdeckt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es hier so herausragende Museen gibt...“

Werner H. / Werbefachmann / Salzburg / neu im Kulturtourismus

Im Park be nden sich zwei neue Mehrgenerationen Wohngebäude. Durch die vorgeschlagene Nutzung soll ein städtebaulicher Impuls zum ganzjährig bewohnten Wohnanlagen geschaffen wer- den, welche speziell auf die seniorenfreundlichen Bedingungen am Klopeiner See zugeschnitten sind.

„ ... Ich wusste immer schon, dass es mich zum Ruhesand nicht ins Ausland ziehen wird. Der Kontakt mit meiner Heimat ist für mich wichtig. Der See der wärmste in Europa und das milde Klima tut uns beiden gut ....“

Lise P. / Rentnerin / Linz / Neuzuzüglerin mit Schäferhündin Blondi

Auf dem Platz der Sprache be ndet sich unter dem Dach das Sprach-Zentrum des Besucher Leitsystems. Von der Bühne ausgehend erstrecken sich Textbänder auf dem Boden in Richtung der verschiedenen Erlebnisareale. Die Buchstaben sind aus Stahlbänder ausgeschnitten, so dass man beim Lesen der Texte den Bändern folgen wird. Die Textinhalte sind mit dem jeweiligen Erleb- nissen der Areale verknüpft.

„ ... und liess ich mich einfach treiben vom Text und bin lesend in die Wanderung eingestiegen...“

Charlotte O. / Übersetzerin / Berlin / hat das neue Angebot „literarische Landschaften“ gebucht

Auf der Bühne auf dem Platz und entlang der Wege sind Rohre aus dem Textbänder hervorkom- mend installiert. Diese Rohre können vielfältig zur Vermittlung von gelesenen Texten oder zur spontanen Begegnungen von Gästen und Einheimischen eingesetzt werden. Angelehnt an die Kommunikationssysteme in Schiffen kann in Sprachrohren sowohl gesprochen und gesendet als auch gehört und empfangen werden.

So können sich Menschen miteinander auf spielerische Weise begegnen. Sprache und Sprach- vielfalt steht bei den Installationen wiederum im Mittelpunkt.

„ ... Da habe ich plötzlich realisiert, dass da ja jemand zu mir spricht, der zeitgleich am Turnersee in das Rohr gesprochen hat ...“

Martin P. / Archäologe / St. Gallen / geht jedes Jahr auf eine „Literaturreise“ und Verknüpft den Besuch am Klopeiner See mit den Klagenfurter Literaturtagen

Textband:

Vom Platz ausgehend wird auf dem Textband ein Gedicht zum Thema Licht und Landschaft die Leser in die Richtung der Seepromenade führen.

Sprachrohre:

Über den gesamten Weg um den See verteilt sind verschiedene Sprachrohre mit gelesenen Ge- dichten zum Thema Licht und Landschaft verteilt.

„ ... Der kurze literarische Textauszug von Bachmann, welcher ich durch das Rohr gehört habe, hat meine Wahrnehmung geschärft und verändert. Die sich wiegenden Schatten der Bäume im Wasser wurden mir plötzlich bewusst....“

Marlene D. / Sängerin / Berlin / immer auf der Suche nach Rückzugsmöglichkeiten und Kontemplation

„ ... nach dem hören des Textes el mein Blick auf die im Wasser re ektierenden Farben der Himmels ...“

Mike A. / Manager / Amsterdam / war eigentlich am Biken und nur durch einen platten Reifen am Sprachrohr stehen geblieben

Textband:

Das Band, welches zum Georgibergel und zur Kirche mit der Wunschglocke führt, ist mit Fragen zur eigenen Be ndlichkeit ausgestattet, welche beim Leser ein meditativer Prozess der Achtsam- keit stimuliert.

Sprachrohre:

Die an der Wunschglocke der Kirche in das Rohr gesprochenen Wünsche werden im Rohr auf dem Platz in verschiedenen Sprachen wiedergegeben.

„ ... sehr berührt hat mich der Text in dieser Waldlichtung, durch welchen das schmerzliche Thema der Berufswahl bei mir wieder angestossen wurde...“

Lea P. / Illustratorin / Frankfurt / alleine unterwegs um Abstand und Klarheit zu gewinnen

„ ... was ich da alles für Wünsche gehört habe! Erstaunt hat mich die bekenntnishaften Aussagen, welche hinter den Wünschen standen ...“

Stefan L. / Psychologe und Coach / Graz / Bietet in Seelach Seminare für Burnout Patienten an

„ ... I was deeply moved to hear how humble and self-aware most of the wishes were...“

Bruce L. / Kung Fu Meister / Los Angeles / sucht neuen Ideen für seine „Retreat Ranch“ in Santa Fe

Textband:

Der Anfang einer Geschichte zum Thema Fliegen und Freiheit wird den Weg in die Richtung des Wanderwegs zum Kitzelberg weisen.

Sprachrohre:

Über den gesamten Weg verteilt sind verschiedene Gedichte zum Thema Freiheit und die Sehn- sucht des Fliegens verteilt.

„ ... während der Wanderung haben wir dann viel über Freiheit gesprochen...“

Markus G. / Bäcker / Bad Beligen / mit seiner Frau die Zeit ohne Kinder geniessend

„ ... mit David musste ich natürlich zu dieser Zipline hoch ...“

Maria D. / Gra kerin / Mainz / schätzt als Alleinerziehende Mutter die Kombination von kinderfreundlichen Aktivitäten und kulturellen Angeboten in der Region

Textband:

Hier wird mit einem literarischen Text zu den Anfängen der Menschheit auf die Archäologischen Funde auf dem Gracarca hingeleitet.

Sprachrohre:

An den Ausgrabungsstätten im Areal wird auditive Informationsvermittlung über die Rohre abge- spielt. Die Bezugnahme und Stärkung der Darstellung der Region als kultureller Schnittpunkt und Wiege einer kulturellen Vielfalt.

„ ... das war sehr spanend und vor allem viel besser für die Kinder dies ausserhalb des Museums erfahren zu können ...“

Jack F. / Frankfurt / Anwalt / schleppt die Kinder sonst immer in die für sie langweiligsten Museen

Textband:

Ein literarischer Text mit Bezugnahme auf das Thema des kultivierten Geniessens der Natur im gesellschaftlichen Rahmen. Basierend auf der konzeptiven Idee „Garten Eden – Paradiž“

„ ... die Landschaft, diese Musik und dann noch die textliche Untermalung – ich bin begeistert...“

Werner K. / Filialleiter einer Bank / München / war mit seiner Freundin golfen und geniesst mit ihr nun ein exklusives Abendessen mit Livemusik in der Abendsonne über dem Turnersee

Sprachrohre:

Menschen auf dem Platz und auf der Seewiese tauschen sich über die Rohre zum Thema aus. Dazu wird die Frage „wie stellst du dir den Garten Eden vor?“ gestellt. Die Antworten werden auto- matisch von der Originalsprache ins deutsche, slowenische, italienische und englische Sprachen übersetzt.

„ ... Ich war erstaunt wie wichtig den Leuten die Sicherheit ist ... am besten war‘s als mich die Stimme plötzlich nach meinen Wünschen fragte und wir ins Gespräch kamen...“

Helen D. / Soziologin / Wien / war öfters an den Sprachrohren, weil Sie mehr über die Wünsche von andern erfahren wollte

Mit den beiden Instrumenten – der Textbänder und der Sprachrohre – wird es möglich Sprache und Sprachvielfalt als Leitthema des Projekts zu etablieren. So kann ein Zielpublikum von Literatu- rinteressierten im Bereich des Kulturtourismus angesprochen werden.

Beide Instrumente können integrativ verschiedene bestehende Elemente, wie zum Bespiel die Seepromenade mit dem Thema Licht oder die verschiedenen angedachten inhaltlichen Setzungen der Areale, ergänzen und stärken. Das System ist exibel und ohne weiteres auf neue Gegeben- heiten anpassbar. So kann zum Beispiel das zukünftige Thema Thermalbad mit einem weitern Narrationsebene „Weg des Wassers“ oder „Weg der Quelle“ integriert werden.

Beide Vermittlungs- und Interaktionsebenen sind multilingual aufgebaut und ermöglichen Zugänge zu verschiedenen Sprachen. Das bedeutet, dass primär immer mit der deutschen und sloweni- schen Sprache parallel gearbeitet wird. Als weitere Sprachen werden Italienisch und Englisch in Übersetzungen angeboten.

Die Portale an den Hauptzufahrten sind mit einer zweisprachigen Installation ausgestattet, welche dem bestehenden Claim „Grenzenlosigkeit“ mit dem Thema der Sprachvielfalt und auf eine nieder- schwellige Art verbindet. Aus einer Stahlplatte werden die Worte Grenzenlos und Brezmejen aus- geschnitten. Durch den perspektivischen Verzug sind die Worte nur von einem Bestimmten Punkt aus beim Heranfahren lesbar. Durch diese Anamorphose wird ein mehrperspektivischen Blick auf die gleiche Sache ermöglicht und die slowenisch und deutsche Sprache mit der gemeinsamem Botschaft in ein dialogisches Verhältnis zueinander gesetzt.

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“

Aristoteles / Philosoph / Athen / macht grundsätzlich nur an Orten Urlaub, welche ihn geistig stimulieren

Link zur Präsentation

In Zusammenarbeit mit TILLNER & WILLIGER, Architekten, Wien

Eine kleine Gemeinde zeigt auf, wie Reflexionsprozesse zum öffentlichen Raum angestossen werden können.

Gemeinsam mit Studenten von anderen Hochschulen haben unsere Studierenden der Landschaftsarchitektur von der HSR an einem Wettbewerb zu temporären Interventionen in Muri teilgenommen.

Das Engagement der beteiligten Studenten und der Gemeinde Muri war überwältigend. Die konzeptuelle Qualität der Beiträge hochkarätig.

Hier sind die ausgeführten Arbeiten dokumentiert.

Das Video zeigt sehr schön den Einbezug der Bevölkerung

Das Projekt findet bei den Wanderer sehr gute Zustimmung. Die Urlaubsgäste nutzen die Angebote sehr intensiv. Die Wand musste bereits zwei mal gestrichen werden und die Bücher sind bereits mehrmals ersetzt worden da die Geschichten so zahlreich von den Wanderer aufgeschrieben wurden. Wir bereiten und derweil auf den nächsten Schritt des Projekts vor. Dort werden wir dann mit den gesammelten Inhalten unten im Tal am See arbeiten.

Danke Andreas Prohart / ServusTV